Nach einem erlebnisreichen Wochenende mit einem Ausflug entlang der Oker begann die zweite Woche mit neuen, spannenden Befunden. Am Nordwall zeigten sich in etwa einem Meter Tiefe Strukturen, die mutmaßlich das Abrutschen des aufgeschütteten Sandes verhinderten. Hier sind weitere Nachforschungen notwendig, um Gewissheit über die Gestalt dieser Konstruktion zu erhalten. Hoffen wir, dass nicht wieder der Tiefenpflug für die Verfärbungen verantwortlich war. Am Ende des Tages waren wir jedoch zuversichtlich, dass es sich tatsächlich um parallel zum Wall verlaufende Einbauten handeln könnte. Wir bleiben dran.

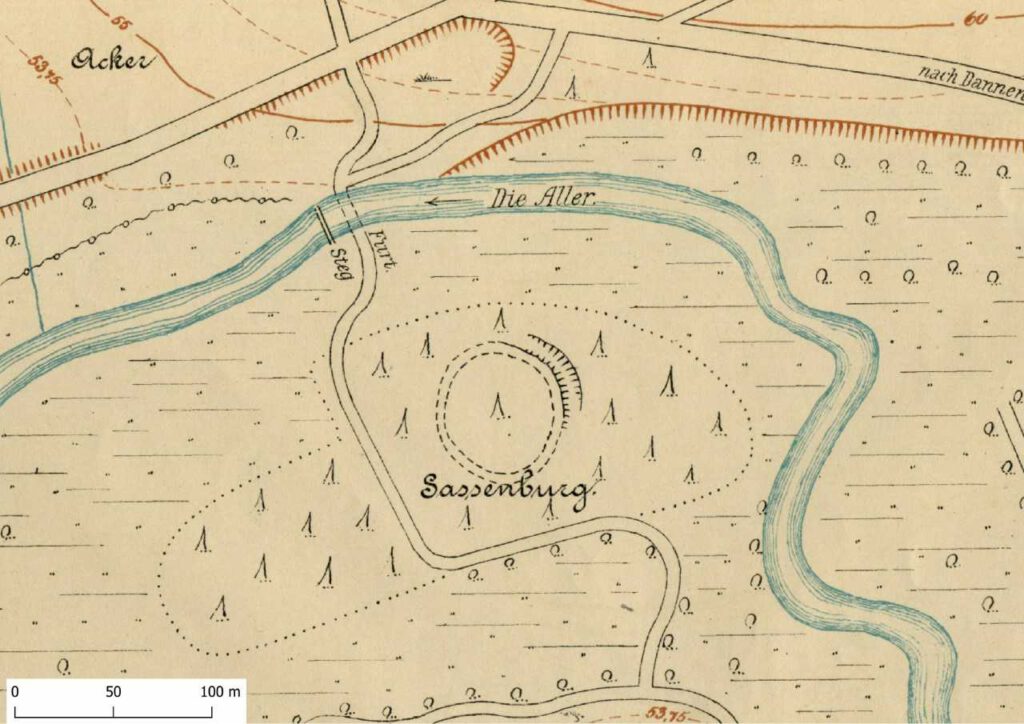

Gewissheit erhielten wir hingegen über den Verlauf des Grabens im Nordbereich. Mehrere Meter vom Wallfuß entfernt lässt sich zwar eine alte, überdeckte Oberfläche nachweisen, jedoch definitiv kein Graben. Auch wenn diese Erkenntnis zunächst enttäuschend erscheint, ist sie doch ein wichtiges Indiz für die ursprüngliche Gestalt der Sassenburg. Offenbar war eine weitere Absicherung des Geländes nur im Osten notwendig. Über die Hintergründe kann gegenwärtig jedoch nur spekuliert werden. Eine Möglichkeit wäre, dass die feuchte Alleraue in eben diesen Nordbereich ausreichend Schutz bot. Denkbar wäre aber auch, dass der noch heute über 4 Meter hoch erhaltene Wall hier stark genug befestigt gewesen ist. Eventuell sogar dank der im Planum festgestellten Konstruktion?

Im Ostbereich der Anlage wurden derweil spannende Neuentdeckungen gemacht! Im Bereich des östlich vorgelagerten Grabens kamen Hölzer zum Vorschein, die mit großer Sicherheit von Menschen zugearbeitet wurden. Auch wenn die Hölzer noch nicht vollständig freigelegt sind, scheint es sich zumindest in einem Fall um ein Brett oder eine Bohle zu handeln. Das Holz eignet sich als Probenmaterial für eine C14- oder vielleicht sogar für eine Dendrodatierung, so dass am Ende der Untersuchung eine genauere Datierung der Grabenverfüllung möglich sein wird. Wie tief der Graben ursprünglich war, können wir derzeit noch nicht sagen, da die Sohle noch nicht erreicht ist. Möglicherweise warten dort aber noch weitere Überraschungen auf uns?!

Eine ganz neue Perspektive auf unsere Grabung liefern unterdessen Fotos, die von einem Mitglied der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft mit Hilfe einer Drohne aufgenommen wurden. Aus luftiger Höhe wird nicht nur die idyllische Lage der Wallanlage, sondern auch ihre beeindruckende Dimension erst wirklich deutlich.